実は、扇子の二大産地の1つはここ名古屋。名古屋扇子の始まりと歩んできた歴史、そして、いま産地が迎えている課題についてご紹介します。

・名古屋扇子の歴史

名古屋扇子は、宝暦年間(1751~1764)に京都から現在の西区幅下(名古屋城下)あたりに移住してきた井上勘造親子によって始められたのが、始まりと伝えられています。名古屋は京都と並ぶ扇子の二大産地であり、京都が婦人物及び舞扇、飾扇ほか高級品を対象としているのに対し、名古屋扇は祝儀扇や男物の25間、35間の量産品が主体です。初期の扇子は唐扇が主でしたが、次第に扇面紙の両面に渋を引いた「名古屋扇」が作られるようになりました。大正年間には中元用等、贈答品の代表的なものとして広く利用され、明治時代から始まった中国・朝鮮半島への輸出により、年1000万以上の生産高をあげていたといいます。

戦後はアメリカ、ヨーロッパ、オーストラリアなどへ輸出が増加しましたが、円相場の切り上げなど経済環境の変化により輸出量が減少しました。一方、国内では、一時期生活様式の変化や冷房設備の普及により、夏用の需要に於いて減少傾向が見られましたが、 日本文化の見直しとともに若年層にも扇子が受け入れられるようになり、贈答用、祝儀用、イベント用、記念扇、 舞踊扇などの需要砿大につながりつつあります。

・名古屋扇子の種類

祝儀扇としては、誕生のときや七五三の宮参り扇、婚礼用の白扇、金銀などがあります。また、喪服扇、般若心経を刷り込んだ扇子、お茶席扇、敬老扇など、日本の生活の中に用いられています。

ピンク桜 扇子 女性用 (婦人用)

紳士用夏扇子 ラメ鮎

名古屋城本丸御殿扇子 虎

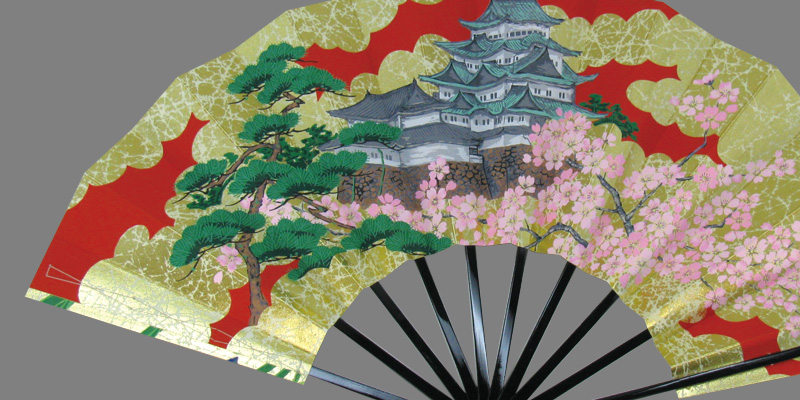

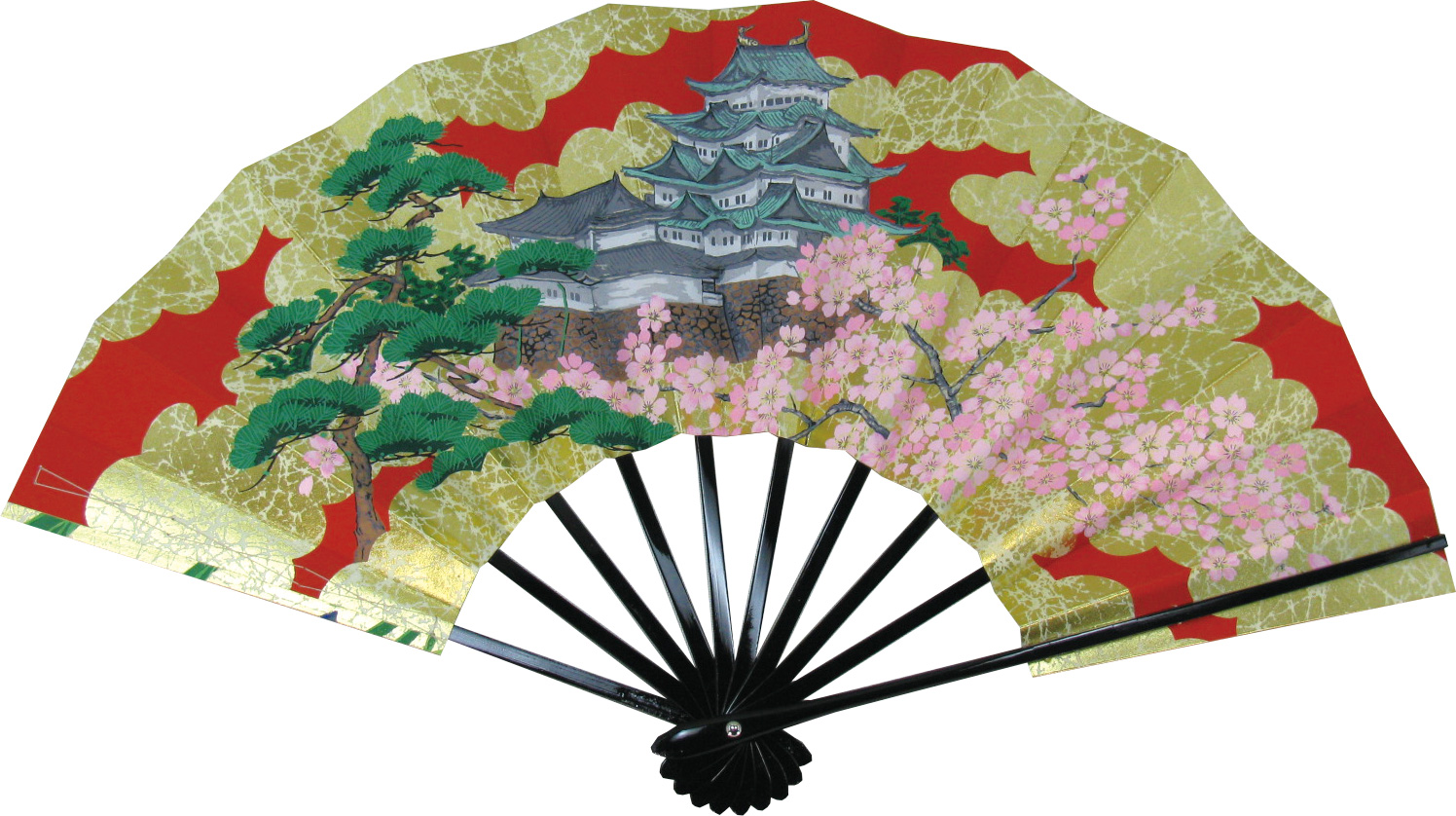

飾扇 名古屋城/カキツバタ(9.5寸)

舞扇子 ホログラム箔散らし

左利き用扇子 五鮎 天ぼかし

・いま産地が抱えている課題

扇子製造は、扇骨・紙・折・仕上げ等の各工程とも、その製法は伝統的手作りの家内工業として今日に至っています。手数のかかる作業であり、技術の継承者が少なく高齢化が進んでおり、伝統的な"技"を維持・保存していくことの難しさに産地は直面しています。